Pourquoi écrire ce texte ?

À travers l’accueil sur le lieu et les nombreuses autres interactions avec l’extérieur, il est apparu que le fonctionnement de la gouvernance du lieu n’est pas si évident à comprendre. Dans ce texte, nous allons donc aborder le processus de décision que nous essayons de suivre au sein du collectif. De plus, dans une optique anarchiste, nous avons cherché à minimiser les rapports de pouvoir. Ce texte fait partie d’un ensemble rédigé dans le but de rendre accessibles les idées et les pensées du collectif. Cette accessibilité permet effectivement de partager nos réflexions, d’éclairer celles et ceux concerné·es par le fonctionnement du collectif, mais aussi de rendre nos idées critiquables. En effet, la critique constructive, la remise en question pour améliorer nos positions, et plus généralement les échanges discursifs sont valorisé·es et bienvenu·es au sein du collectif.

La gouvernance historique sur le lieu

Le collectif est confronté quotidiennement à des décisions, des interactions et à la réalisation de divers projets. Ce vivre-ensemble a toujours eu pour but de s’inscrire dans un contexte anarchiste, autrement dit, dans une optique minimisant les rapports de force, de pouvoir ou de domination, et par extension les diverses formes de hiérarchisation. Contrairement aux raccourcis parfois rencontrés dans nos milieux, nous voyons l’anarchie comme une opposition à toute forme de hiérarchie arbitraire, et non à toutes les formes de hiérarchie. Nous acceptons que certaines situations exigent une hiérarchie éphémère, qui peut parfois même contribuer à diminuer les rapports de force et de pouvoir. Pour les hiérarchies stratégiques, il est souhaitable qu’elles soient les plus éphémères possibles, composées de personnes révocables et permettant une approche aussi démocratique que possible.

Au sein du collectif cohabitent différent•es acteur·ices, avec des implications et des objectifs variés. Nous avons, d’un côté, des membres éphémères souvent en visite, et de l’autre, des membres engagé·es sur le long terme, habitant le lieu investi au sein du collectif. Ces deux réalités créent un rapport au projet et au collectif qui engendre une difficulté considérable en matière de gouvernance. Dans ce contexte, nous ne pouvons plus simplement décider avec un pouvoir égal entre tous les membres, car les enjeux dépendent de ce rapport au collectif. Si une personne visiteuse a le même pouvoir décisionnel sur le papier que les habitant·es du lieu, un rapport de force se crée. En effet, cette personne est beaucoup moins concernée et, dans de nombreux cas, n’aura pas à assumer les conséquences des décisions et actions du collectif.

Prenons un exemple : le collectif cherche à définir quels légumes planter pour l’année à venir en maraîchage. Il s’agit d’une décision importante qui aura des conséquences réelles sur chaque membre impliqué·e dans les diverses étapes du processus. La personne en visite, quant à elle, sera repartie et ne sera donc plus concernée par cette décision. Si elle détient le même pouvoir décisionnel que les autres membres du collectif, elle exerce de fait un rapport de force sur ces derniers. Dans ce cas, elle décide pour les autres membres, ou du moins participe à une décision qui ne la concerne pas directement. Elle ne sera pas là pour assumer le travail que cette décision implique, ni ses conséquences, et elle ne mettra pas en jeu ses propres ressources pour accomplir ce qui est décidé.

Ainsi, depuis plusieurs années, nous avons distingué les visiteuse·eurs des habitant·es. Notre objectif n’était pas d’enlever tout pouvoir aux visiteuse·eurs, car tant qu’iels sont sur le lieu, iels sont à minima partiellement concerné·es. Nous avons donc cherché à pondérer le pouvoir décisionnel et avons choisi de le faire via le mécanisme de veto. Les décisions sont prises, par défaut, à l’unanimité des délibérant·es. Un·e visiteuse·eur peut ainsi s’opposer à une décision, mais pour une durée limitée seulement. Cette durée permet un temps d’échange supplémentaire permetant aux visiteuse·eurs de convaincre et de faire valoir leur point de vue ou dans le cas échéant donne à la personne la possibilité de s’adapter et de s’organiser en fonction du changement. Une fois la durée du veto écoulée, la décision est reprise, avec les visiteuse·eurs dans un rôle exclusivement consultatif, ne leur permettant pas de décider directement.

Nous avons choisi une durée de 1 mois. Ainsi, un·e visiteuse·eur qui aurait traversé toute la France pour rejoindre le collectif et son contexte bénéficie d’un pouvoir décisionnel absolu, au moment de la décision, sur les changements du lieu, mais limité à un mois à compter du jour de délibération initiale. Ce délai permet d’engager divers échanges, de s’adapter aux changements à venir ou de s’organiser pour quitter le lieu.

Pendant longtemps, nous n’avions que ces deux rôles : les visiteuse·eurs et les résident·es. Nous avons constaté que pour les personnes souhaitant rejoindre le collectif, la transition entre visiteuse·eur et résident·e était trop abrupte. En effet, les résident·es assumaient de nombreuses responsabilités sur le lieu, et passer du rôle de visiteuse·eur, avec très peu d’engagement, à celui de résident·e n’était pas accessible pour tout le monde. Ces deux rôles ne reflétaient pas non plus les différentes intrications des membres au projet.

Ajout d’un rôle

Nous avons donc introduit un troisième rôle permettant de distinguer deux rapports au projet parmi les personnes habitant sur le lieu. Nous avons ainsi créé le statut d’“arrimé·e” pour les personnes très investies et intriqué au lieu, en laissant l’ancien statut de résident·e aux personnes souhaitant y vivre avec moins de contraintes et de responsabilités. Toute personne souhaitant devenir arrimé·e doit passer par le statut de résident·e avant de pouvoir prétendre à ce rôle. La volonté du collectif est que le rôle d’arrimé·e soit accessible à toute personne souhaitant s’investir davantage dans le projet. En aucun cas ce rôle est limité aux personnes “fondatrice” ou “historique”.

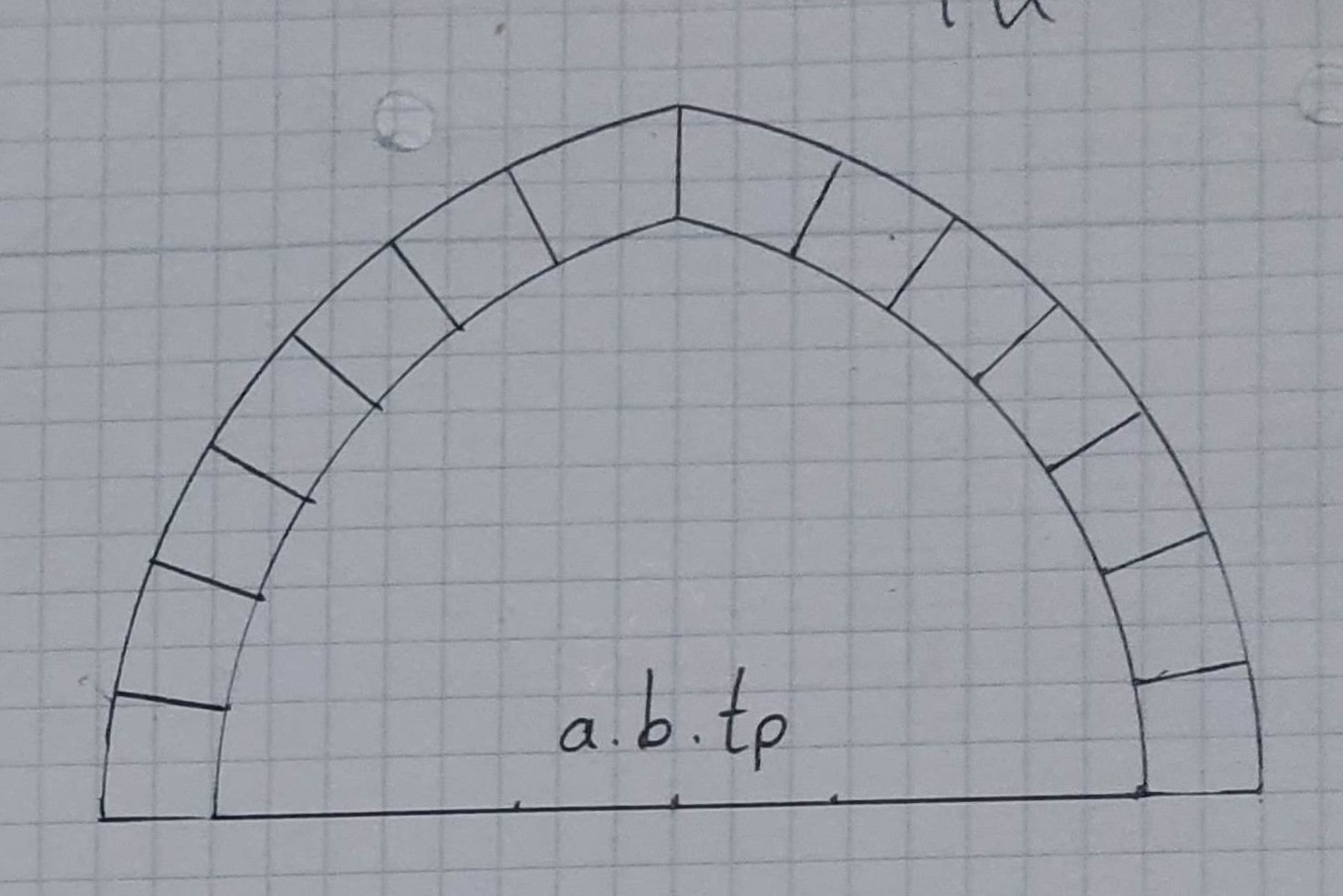

Ces distinctions permettent une meilleure accessibilité et reflètent plus fidèlement les différents engagements des membres du collectif. Le mécanisme de veto a été utilisé aussi pour pondérer le pouvoir décisionel des résident·es afin d’éviter un rapport de force vis-à-vis des arrimé·es. Un·e résident·e a donc un veto de 6 mois, mais qui passe à 1 an si plusieurs résident·es portent le veto. La hiérarchie au Mallouestan est donc principalement dépendante de l’implication et de l’intrication au lieu de chacun·e. Si l’on est davantage concerné·e par une décision, ou dans un rôle qui devra assumer la décision à une hauteur différente, alors le pouvoir décisionnel à notre disposition est différent.

Qu’en est-il des personne “en situation de handicap” ?

Comme expliqué dans notre texte Travail et liberté, la notion de validité, surtout considérée de manière absolue, ne nous semble pas très pertinente. Le contexte matériel et social définit autant la validité que les spécificités individuelles. Une personne qui serait valide dans un contexte ne l’est peut-être pas dans un autre. Au Mallouestan, nous utilisons plutôt la notion d’autonomie. L’autonomie d’une personne est aussi une responsabilité collective ; ainsi, nous cherchons à créer un contexte qui permette aux personnes le souhaitant de pouvoir participer et d’être intriqué·es au lieu. Autrement dit, nous cherchons à rendre les rôles d’arrimé·e et de résident·e aussi accessibles que possible.

Néanmoins, dans certains cas, l’effort collectif ne pourra autonomiser suffisamment une personne. Que ce soit la sénescence, certaines maladies neurologiques (par exemple neurodégénératives comme Alzheimer) ou certains états psychologiques (par exemple un épisode maniaque d’un trouble bipolaire), il existe des situations où le contexte social et matériel ne suffit pas. Pour autant, il est de la responsabilité du collectif de faire en sorte de maximiser l’autonomie de ces personnes. Par exemple, la perte d’autonomie épisodique ne justifie en aucun cas d’être considéré·e comme non autonome en tout temps.

La hiérarchie, comme imaginée au Mallouestan, doit donc, pour des raisons d’inclusivité, simplifier l’évaluation de l’intrication et de l’investissement. Pour deux personnes qui, factuellement, n’assument pas tout à fait à la même hauteur certaines décisions, il vaut mieux ne pas faire de distinction. De fait, des paliers (traduit par les rôles) doivent être définis, autorisant et acceptant les différences mineures d’autonomie entre les personnes habitant sur le lieu.

Conclusion

Nous avons construit, au Mallouestan, une hiérarchie non arbitraire, fondée sur l’implication et la responsabilité des membres du collectif. Cette organisation protège chacun·e contre une ingérence des personnes moins concernées. Ces rôles reflètent les réalités du collectif, cherchant à permettre à toute personne de prétendre à n’importe quel statut, à condition que son engagement et ses responsabilités correspondent.

Nous avons donc maintenant quatre rôles sur le lieu :

- Les visiteuse·eurs

- Les résident·es non-autonome

- Les résident·es

- Les arrimé·es