Avant propos

Dans le texte condition humaine nous avons décrit avec amertume la réalité contemporaine dans laquelle nous vivons. Nous avons entre autres présenté le faible pouvoir politique que nous détenons, les conséquences sociales de ce faible pouvoir, ainsi que ce qui en résulte. Dans le texte travail et liberté nous avons parlé de comment le capitalisme structure et organise le travail ainsi que sa délégation en pointant du doigt les répercussions d’un tel système. Nous avons mis en avant la nécessité de s’organiser collectivement et nous avons proposé un rapport à la liberté facilitant cette organisation. Ce rapport pose comme prérequis à la liberté le fait de peser individuellement dans les décisions que cette organisation collective implique. Nous vous avons également décrit dans nos textes de nombreuses discriminations que ce soit le capacitisme dans le cadre du travail, le colonialisme, ainsi que le patriarcat dans sa course au contrôle et à la maîtrise de la nature ainsi que toutes les oppressions subies par les femmes et les minorités. Pour répondre à ces problématiques nous avons esquissé dans nos textes un cadre, autrement dit des limites, à ce que l’on considère comme légitime, souhaitable, ou juste. En d’autres mots nous proposons un guide sur ce qu’il est bon ou non de décider. Nous n’avons pas, par contre, abordé comment prendre ces décisions.

Effectivement, comment devons-nous prendre ces décisions ? Comment devons-nous nous organiser pour permettre cette liberté où chacun et chacune detient ce pouvoir politique ? Le but de ce texte est d’esquisser maintenant un cadre à cette organisation politique. Ce texte présentera donc une façon de dépasser l’impuissance vécue au sein de nos démocraties factices1

Libertarianisme, libertarisme, libéralisme, et anarchisme

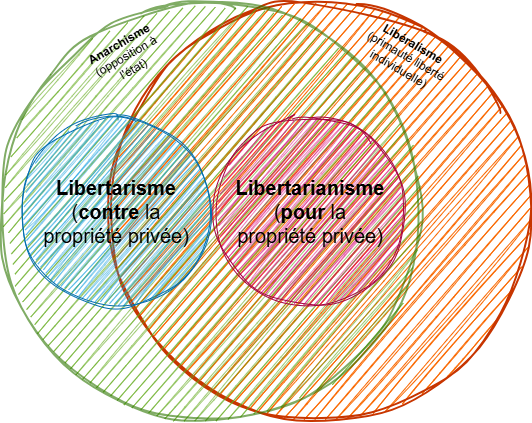

Libertarianisme, libertarisme, libéralisme, et anarchisme forment un ensemble de termes qui sont importants à distinguer surtout qu’ils sont souvent utilisés en tant que synonymes. En fonction des contextes, libertarisme et libertarianisme sont utilisés de façon équivalente. Une distinction venant du monde francophone est parfois utilisée pour distinguer les deux. Nous allons l’adopter dans l’épistémologie [vocabulaires et concepts clefs] que nous développons dans nos textes. La distinction est le rapport à la propriété privée. Les libertaires (libertarisme) s’opposent à la propriété privée tandis que les libertariens (libertarianisme) la considèrent comme essentielle et comme un prérequis à la liberté. Les deux courants sont opposés à l’Etat et à toute forme d’autorité centralisée. L’opposition à l’Etat est le seul critère commun aux courants anarchistes contemporains. Ainsi l’anarchisme est un terme plus englobant qui inclut le libertarianisme et le libertarisme et tout autre courant s’opposant à l’Etat.3

Pour ce qui est du libéralisme, comme nous l’avons longuement critiqué et explicité dans le texte “Anti-libéralisme”, c’est un terme large englobant le libertarianisme et une partie du libertarisme. C’est une approche centrée sur la liberté individuelle, critiquant divers cadres vus comme arbitraires [non justifiés], limitant cette liberté, comme la religion ou la tradition. Ces cadres sont vus comme autoritaires et sont rejetés par les libéraux 7

Anarcho-communisme radical

L’anarcho-communisme est un courant libertaire s’opposant donc à la propriété privée mais aussi à l’Etat en tant qu’anarchiste. Les anarcho-communistes plaident pour une société où les moyens de production et les ressources sont détenus collectivement et sont attribués en fonction du besoin. L’attribution est effectuée collectivement par une communauté locale ou une association de travailleuse·urs. Cette forme d’anarchisme reprend l’adage “de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins” populaire dans les milieux communistes. C’est une idée qui, en soi, prédate le communisme, qui ne lui est donc pas propre; on peut notamment penser aux Actes des Apôtres8

Comme nous l’avons expliqué dans le texte “Travail et liberté”, notre vision de la liberté et de la vie ensemble passe notamment par la capacité à compter les un·es sur les autres, surtout dans une situation où nous ne pouvons pas participer au travail. Nous voyons donc l’anarcho-collectivisme comme une organisation sociétale qui risque un capacitisme à l’égard de ses membres10

L’anarcho-communisme, comme la majorité des courants anarchistes, s’oppose également à toute forme de hiérarchie qui ne peut pas être justifiée logiquement11

Pour toutes ces raisons nous nous reconnaissons dans ce courant mais malheureusement, l’anarcho-communisme est revendiqué par de nombreuses écoles et courants qui divergent politiquement de façon significative en incluant, pour une partie, une approche hybride avec le libéralisme et le progressisme libéral. Nous allons donc expliciter notre position anarcho-communiste que nous allons appeler anarcho-communisme radical en reprenant l’accent que Kropotkine, penseur russe influent de l’anarchisme du 19ème siècle, plaçait sur le collectif. Cette approche reprend la définition de liberté explicitée dans le texte “Travail et liberté” et défend un anti-libéralisme. Ainsi, l’anarcho-communisme radical est, pour nous, synonyme d’un anarcho-communisme anti-libéral. C’est une vision radicalement opposée à la propriété privée et donc opposée à la vision libertarienne qui place la personne comme la propriété privée première d’elle-même et qui étaye sa vision sur ce point fondamental. Ceci est fondamentalement incompatible avec le libéralisme. Nous n’allons pas reprendre la critique du libéralisme présenté dans le texte susmentionné mais plutôt développer ce que cet aspect anti-libéral implique dans notre vision anarcho-communiste.

La propriété privée et les privilèges

La propriété privée est une source d’inégalités et de dominations arbitraires. Elle est source de reproduction sociale, d’aliénation et d’exploitation12.

Cette vision sous-entend plusieurs idées au-delà du rejet simple de l’idée libertarienne. Premièrement, qu’en tant qu’individus, nous ne sommes pas seuls responsables de nos vies, malheurs et privilèges. Nous sommes le produit d’un ensemble de facteurs sociaux, culturels, économiques, biologiques et historiques qui nous dépassent 14

De fait, cette position rejette l’idée d’un mérite individuel, évidement et par extension celui de méritocratie18

Une mutualisation des revenus et du patrimoine est nécessaire. Autrement dit, les richesses accumulées par certaines personnes doivent être redistribuées collectivement pour garantir un accès équitable aux ressources et aux opportunités. Les revenus sont soumis à la même logique. Le collectif doit couvrir les besoins ubiquitaires [partagés par toustes], comme le logement, la nourriture, les soins de santé, les vêtements, etc., pour toutes les personnes. Au-delà des revenus et du patrimoine financier, le patrimoine immobilier et matériel doit aussi être mutualisé. La création de communs [terres partagées par les habitants de la zone], par exemple, est essentielle. Enfin, les privilèges sociaux et culturels doivent être partagés collectivement. Par exemple, au travers de la transmission et du partage des savoirs, des compétences et de la technique. Un autre exemple est le partage des réseaux sociaux et du capital social, dans la mesure où cela est possible.

Les hiérarchies

Il nous semble qu’une interprétation qui se popularise de l’anarchisme est une opposition à toute forme de hiérarchie. Pourtant, son histoire et les penseurs qui l’ont théorisé s’opposent davantage aux hiérarchies considérées comme arbitraires. Autrement dit aux hiérarchies qui ne se justifient pas ou qui n’ont pas d’explications logiques. Notre vision de l’anarcho-communisme conçoit donc les hiérarchies mais sous certaines conditions. Elles doivent être nécessaires ou significativement utiles. Le pouvoir qui est octroyé à une personne par un groupe doit être le plus éphémère possible et doit pouvoir être révocable par le groupe. Autrement dit, il est question ici d’une démocratie directe seulement s’il est nécessaire ou suffisamment utile d’en élire à la base, avec la possibilité de révoquer les personnes élues. Par exemple, il n’est probablement pas nécessaire d’élire une personne comme coordinatrice pour un projet où le nombre de participant·es est limité. Il serait peut-être préférable de voter et de discuter de chaque point avec l’intégralité du groupe. Le consensus, ou vote par unanimité, est donc à privilégier sur d’autres méthodes de gouvernance comme par exemple un vote à la majorité. Effectivement dans le dernier cas, même si cela est parfois nécessaire, une majorité impose à une minorité un point de vue. Quelles que soient les formalités, ces hiérarchies sont donc à minimiser et quand elles apparaissent, méritent une réflexion collective pour voir si une alternative existe. Dans La tyrannie de la non-structure19

- La distribution de l’autorité au plus grand nombre de personnes raisonnablement possible.

- Rotation des postes entre différentes personnes.

- Diffusion de l’information à tout le monde, le plus fréquemment possible.

- Accès égalitaire à toutes les ressources dont le groupe a besoin, ce qui n’est pas toujours possible.

Ces principes sont difficiles à mettre en place quand les enjeux et les responsabilités dans un groupe divergent considérablement. Par exemple, si dans un lieu communautaire, il y a des visiteuse·urs, il n’est pas simple de protéger les visiteuse·urs des décisions des habitant·es concernant leur communauté, sans créer un rapport injuste pour les habitant·es. Le premier réflexe pourrait être de dire que toute personne présente sur le lieu a un pouvoir égal sur les décisions tant qu’elle est sur le lieu, ainsi il n’y aurait pas de hiérarchie. Le problème est que le·a visiteur·euse ne sera pas concerné·e par certaines décisions ou par les conséquences de certaines décisions car par définition il·elle repart du lieu. Ce·tte visiteur·euse aurait donc un pouvoir sur des sujets qui ne le·a concerne pas, ce qui crée un rapport de force entre ellui et les personnes de la communauté. Une autre solution serait d’implémenter une hiérarchie, qui se veut justifier par le point ci-dessus, où le·a visiteur·euse ne peut pas décider de ce qu’il se passe dans la communauté. Dans ce cas, le·a visiteur·euse se retrouve forcé·e à accepter des changements de contexte dans lequel il·elle vit, même si ce n’est que temporairement. Dans les deux cas il existe des rapports de pouvoir, de fait des hiérarchies, et l’arbitrage cherchant à minimiser ces derniers n’est pas évident.

Notre conception de l’anarcho-communisme accepte donc ces hiérarchies assumées, que nous allons appeler hiérarchies filtre, cherchant à corriger ces rapports de pouvoir inhérents aux divergences d’enjeux et de responsabilité. Les hiérarchies filtre ne peuvent qu’être naïves, dans le sens où elles ne peuvent inclure toute la complexité de ce qu’elle essaient de corriger. Elles peuvent donc chercher à minimiser des rapports de pouvoir mais n’arriveront pas à tout éliminer. Les hiérarchies filtre doivent être explicites à l’égard des personnes concernées et sont concernées par les impératifs [devoir moral] explicités ci-dessus: être minimisées, aussi éphèmeres que possible, aussi révocables que possible. Dans le cas des hiérarchies filtre, la révocabilité est matérielle. Cela veut dire qu’il doit être possible au maximum pour les personnes concernées “d’échapper” à la hiérarchie filtre. Dans le cas d’un·e visiteur·euse, c’est la possibilité de partir plus tôt que prévu par exemple ou au contraire d’intégrer la communauté et, de fait, partager les mêmes responsabilités et enjeux.

Ces derniers paragraphes peuvent sembler abstraits mais esquissent une approche qui s’éloigne d’une vision libérale. Effectivement, la vision d’un anarchisme où toute hiérarchie est proscrite ne peut aborder les intérêts contradictoires de nombreuses situations collectives. Au cœur de notre vision politique, il n’y a pas la primauté de l’individu et le droit à ce dernier de vivre sans contraintes, mais bel et bien la minimisation des rapports de pouvoir entre l’ensemble des individus dans un groupe. Cette vision n’en est pas une où l’individu s’efface pour les intérêts d’un collectif abstrait, mais une acceptation qu’un ensemble de compromis individuels au sein d’un groupe permet à tous ses membres d’être libres comme nous l’avons défini dans le texte “Travail et liberté”.

Oppressions et dominations

L’anarchisme va de paire avec le rejet du chauvinisme sous toute ses formes structurelles. Nous utilisons le terme chauvinisme20

De nombreuses ambiguïtés21

Soyons donc clair·es, notre vision de l’anarcho-communisme proscrit les différents comportements, propos, et cultures soutenant et véhiculant les différentes oppressions et dominations. Nous pensons qu’il faut mettre en place un ensemble de mesures dans les contextes de luttes, ZAD, squatts, écolieux, ou collectifs permettant de protéger au mieux les divers·es membres du collectif et cherchant à développer une culture dépassant ces rapports inacceptables qu’ils soient sexistes, capacitistes, âgistes, transphobes, etc. Ces mesures ne sont pas facultatives au contraire elles sont nécéssaires et doivent être tissées au sein de ces espaces, dès leur génèse. Il faut les penser d’une manière naturellement évolutive pour venir englober par la suite de nouvelles oppressions, non identifiées initialement23.

Pour autant de nombreuses pratiques militantes se revendiquant de cette “sécurisation d’espace” (les safe spaces) nous apparaissent toxiques et dangereuses. Nous ne nous reconnaissons pas dans la call-out culture (rappelant vaguement le mouvement “White Feather Movement” associé au suffragettes) ou la cancel culture, la chasse à tout individu ayant “péché” dans le passé, ni dans les divers déshonneurs par association qui sont courants dans les millieux anarchistes et dits de gauche. Ces pratiques nous semblent délétaires à la lutte anarchiste24

Dans son livre Eropolitique: écoféminismes, désirs et révolution Miriam Bahafou met en avant le lien entre “politique sécuritaire du trauma” et le libéralisme. Les “politiques sécuritaires du trauma” désignent “une tendance transversale à plusieurs mouvements militants qui s’organisent autour de la protection du trauma, c’est-à-dire autour de la méfiance vis-à-vis d’une quelconque situation qui pourrait activer (trigger) une personne qui aura déja vécu un traumatisme dans sa vie”25

Pour éviter toute ambiguité, ces perspectives n’excluent aucunement la nécessité absolue de protéger les victimes. Il existe encore trop de milieux où les victimes ne sont pas crues au profit de leurs agresseur·euses. Les divers constats laissent peu de doute des schémas d’oppression et permettent, dans le doute, d’agir de façon à minimiser les rapports de pouvoir.

Dire que les envies et traumas d’un individu ne priment pas sur le collectif n’implique aucunement le fait que ses envies et traumas ne soient pas pris en compte. Au contraire, il est nécessaire pour le collectif, à son échelle ainsi que celle de l’individu, de composer avec ces envies et traumas sans pour autant qu’ils aient une primauté. La place accordée aux deux échelles, individuelle et collective, est une question fondamentale dans l’organisation politique d’un collectif. Effectivement, les réunions, les outils collectifs de gestion de conflit ou de gouvernance, la culture du soin développée autour des victimes, que ce soit en interne ou à l’extérieur du groupe, et de nombreux autres situations qui sont au cœur de la vie politique sont façonnés par ces stratégies de gestion des envies et des traumas des individus.

De fait, l’inclusivité dans certains milieux comme les écolieux, squatts ou ZAD passe par l’acceptation que des parcours de vie complexes ne permettent pas à chacun et chacune de se comporter de manière idéale. Ce “sonder”27

Révolution et résistance

L’anarcho-communisme et l’anarchisme sont des courant historiquement lié à la résistance et la révolution. Que ce soit les mouvements anarcho-communistes en Espagne durant la guerre civile espagnole, la Makhnovchtchina28

Au delà des aspects plus flamboyants de la résistance, comme les actions directes, la révolution, ou un Grand Soir, la résistance doit aussi se faire au quotidien. La prétention ici n’est pas de prétendre que cette résistance quotidienne soit suffisante, au contraire. Néanmoins, une résistance quotidienne est un élément fondamental de notre vision anarcho-communiste radicale. Cette résistance quotidienne passe par le fait de s’organiser collectivement, de créer des alternatives concrètes à l’ordre établi, que ce soit dans la sphère économique, sociale notamment dans les domaines du soin, du culturel, ou du politique. C’est aussi le fait de créer des espaces où les oppressions et dominations systémiques sont proscrites comme nous l’avons mentionné ci-dessus. C’est une résistance à l’aliénation engendrée par la perte des savoirs, de l’homogénisation de la culture, de l’uniformisation conceptuelle et politique. La liste des aspects corrupteurs et oppressifs est malheureusement longue. Leur résister au quotidien dans une communauté est fondamental mais elle doit inclure une solidarité où cette résistance quotidienne est partagée et mise à profit du maximum de personnes.

Fédération et autonomie

Dans la suite des idées de Kropotkine, la problématique de collaborer et de s’organiser collectivement sur des territoires qui dépassent l’échelle d’une communauté est souvent abordée dans les milieux anarchistes par une forme de confédéralisme. Une confédération s’oppose à une fédération dans le sens où les entités qui la composent gardent une autonomie complète et ne délèguent aucun pouvoir à un organe central. Alors que dans le cas d’une fédération, une entité est formée ayant un pouvoir sur les entités qui la composent29.

Une première nuance serait de préciser que, dans notre vision de l’anarchisme, qui a des points communs avec l’anarcho-primitiviste, nous nous opposons aux villes30

Loin de nous de s’opposer au fait de se confédérer mais il faut le faire en minimisant ces couches et en réduisant la dépendance à la dite confédération. L’autonomie ici devient un élément essentiel pour réduire les risques qui viennent avec les confédérations. Si on devient dépendant d’un point de vue de la subsistance par exemple à l’égard d’une confédération, celle-ci a de facto un pouvoir sur le collectif. Moins la confédération représente un intérêt pour la communauté, plus les conséquences d’abus de pouvoir sont petites et moins il y a de décisions à prendre.

Conclusion

Nous avons mis en avant dans ce texte notre position anarcho-communiste que nous appelons radicale de par son rejet total de la propriété privé en incluant la propriété de soi, notion populaire dans les milieux libertariens. Ainsi, nous décrivons une position anarcho-communiste en rupture profonde avec le libéralisme que nous avions déja abordé dans le texte “Anti-libéralisme”. Cette approche anti-libérale structure notre rejet et perspectives concernant les discriminations et les oppressions systémiques. Rejetant une approche centrée sur l’action inter-individus nous présentons une alternative centrée sur une tolérance nulle pour des comportements mais encourageant une bienveillance et empathie à l’égard de protagonistes moins déconstruits ou de courants idéologiques différents.

Notes

- Voir Logocratie de Clément Victorovitch

- Voir “Le Capitalisme expliqué à ma petite-fille” de Jean Ziegler, “La Contamination du monde” de François Jarrige et Thomas Le Roux, “Minerais de sang” de Christophe Boltanski

- “Qu’est-ce que l’anarchisme ? (Now and After)” d’Alexandre Berkman

- Phrase popularisée par Pierre-Joseph Proudhon dans son ouvrage “Qu’est-ce que la propriété ?” en 1840

- C’est ce qu’a présenté un philosophe belge, Philippe Van Parijs, avec la parabole de l’île

- Elon Musk se revendique de l’anarcho-capitalisme”

- Voir Heiniger, A. (2023). Emma Goldman : La liberté ou rien. Contre l’État, le capitalisme et le patriarcat. Nouvelles Questions Féministes, . 42(2), 129-132. https://doi.org/10.3917/nqf.422.0129 et “Dieu et l’état” de Mikhaïl Bakounine

- Le récit des Actes des Apôtres est le cinquième livre du Nouveau Testament.

- Par exemple sous forme de crédit de travail

- La définition de travail est décisive à cet égard. On peut définir le travail d’une façon qui inclut toutes les personnes même celles ayant des limites importantes. Dans ce cas, nous ne voyons pas l’intérêt de mettre l’accent sur le travail fourni et maintenons notre position anarcho-communiste

- C’est souvent ce “justifiée logiquement” qui distingue de nombreux courants. Par exemple, pour les libertariens, la primauté de sa liberté peut justifier des rapports de hiérarchie

- “Voir Dette : 5000 ans d’histoire” de l’anthropologue David Graeber

- Voir “Le Mystère du capital” de Hernando de Soto

- Voir “Determined” de Robert Sapolsky

- Ibid. et “Système 1 / Système 2 : Les deux vitesses de la pensée” Livre de Daniel Kahneman

- Voir “L’Homme qui prenait sa femme pour un chapeau” de Oliver Sacks

- Voir “Le cygne noir” de Nassim Nicholas Taleb, “L’empathie est politique: Comment les normes sociales façonnent la biologie des sentiments” de Samah Karaki , les travaux de Thomas Gilovich, “The Man Who Tasted Words” de Guy Leschziner

- Voir “L’Illusion méritocratique” de David Guilbaud

- “La Tyrannie de l’absence de structure” de la chercheuse et militante américaine Jo Freeman

- https://didaquest.org/wiki/Chauvinisme_-_Biocentrisme

- “Le Bon, la Brute et le Militant : hommage à Toni Negri” – Lundi Matin

- Julia Tanenbaum – “Anarcha-Feminism: To Destroy Domination in All Forms”

- Cette flexibilité est inspirée et peut se baser sur les préconisations de Chantal Mouffe dans Pour un populisme de gauche rappelant les thèses développées dans son travail avec Ernesto Laclau intitulé Hégémonie et stratégie socialiste (1985). Elle appelle à développer une hégémonie flexible qui s’adapte aux mutations du capitalisme néolibéral. Elle appelle à une stratégie qui intègre les nouvelles formes de précarité, d’exclusion et de dépossession. L’hégémonie ici est vue non comme un objectif fixe mais une pratique politique dynamique, capable de se réinventer en fonction des conjonctures et des luttes émergentes.

- “Mettons fin à la ‘call-out’ culture” – Archives de Contrepoints, https://contrepoints-archives.org/mettons-fin-a-la-call-out-culture/

- Eropolitique: écoféminismes, désirs et révolution” Miriam Bahafou p199

- Ibid. p201

- le sentiment profond de se rendre compte que chacun, y compris un étranger qui passe dans la rue, a une vie aussi complexe que la sienne qu’il vit constamment, malgré son inconscience personnelle

- La Makhnovchtchina est un mouvement révolutionnaire paysan ukrainien entre 1917 et 1921

- Fédéralisme et confédéralisme par Étienne Arcq, Vincent de Coorebyter et Cédric Istasse

- Note critique sur j. faburel, les métropoles Barbares Paris, le passager clandestin, 2019. Par Thomas Bolmain

- Voir notre texte sur les Villes et Métropoles

- Utilisé ici comme synonyme de porte-parole